La trayectoria artística de Giorgio de Chirico es de las más extrañas que haya habido. Creador en su juventud de una pintura originalísima, después llamada “metafísica”, anticipó al surrealismo, que lo tuvo por maestro (la obra de Dalí, entre otras, deriva de él). Esa etapa cubrió la década de 1910; en la siguiente Chirico, tras una supuesta “revelación” ante la obra de algún primitivo italiano, inició el regreso a un clasicismo que todos los críticos han coincidido en calificar como extraordinariamente mal entendido. En efecto, su obra de madurez es de una rara, provocadora mediocridad, aunque no han faltado quienes la reivindicaran (como se ha hecho con la obra final de Picabia) en nombre del postmodernismo o de la “bad painting”, nunca tan bien nombrada. También se podría pensar en un insólito experimento de anulación de los contenidos figurativos en favor del soporte; pues el núcleo de la “revelación” clasicista de Chirico consistió en una reivindicación de la témpera y ciertas veladuras grasas, que habrían usado los grandes artistas europeos antes de que el óleo, según él, viniera a echarlo todo a perder. Sea como fuera, de Chirico siguió impertérrito pintando hasta su muerte cuadros que los críticos fueron unánimes en considerar especímenes del kitsch más virulento. Y la respuesta que dio al también unánime panegírico de sus cuadros metafísicos de juventud fue falsificarse: pintó centenares de cuadros en el viejo estilo del que había renegado, y los fechaba con las “buenas” fechas históricas de treinta o cuarenta años atrás. No engañaba a nadie con la maniobra, dada la factura descuidada de estos refritos, lo que hace pensar que lo hacía más por burla que por negocio (“¿esto es lo que les gusta? Pues aquí lo tienen”).

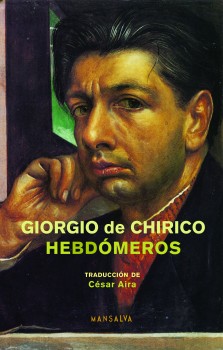

Sea como fuera, el tesoro de sus cuadros metafísicos sigue siendo tan fascinante como cuando los descubrieron Apollinaire y los surrealistas. La influencia de Böcklin en la pintura, la de Nietzsche en la atmósfera, la infancia en Grecia, el paisaje urbano de algunas ciudades italianas del novecientos, se conjugaron en visiones inhumanas, evocadoras a la vez que inexplicables. La evolución posterior del artista es paradójica garantía de que estas imágenes no resultaron de un cálculo de vanguardismo o una busca oportunista de originalidad, sino de una genuina inmersión en el mundo de los sueños y el inconsciente. El balance y resumen general de esta etapa fue un libro, una inesperada obra maestra, Hebdómeros, escrita entre 1927 y 1928. Para entonces de Chirico ya había abandonado la manera que celebraban los surrealistas. Su acercamiento al movimiento fue ambiguo. Si bien ya no estaba pintando los cuadros por los que ellos lo tenían como precursor y maestro, condescendió a escribir la novela que es la más cabal traducción literaria de esos cuadros. Mandiargues ha señalado lo que tiene el libro de liquidación de una etapa: “El nacimiento de Hebdómeros es como el acto de defunción del pintor, y se podría decir acertadamente que si Chirico estuvo un tiempo en posesión de un mundo mítico y prodigioso, se libró totalmente de él al escribir su libro”.

La primera publicación tuvo lugar, serializada, en la revista Bifur, en 1929, y a fines de ese mismo año apareció en forma de libro, en las Editions du Carrefour, con el título de Hebdómeros, le peintre et son génie chez l’écrivain. La quiebra de la editorial al año siguiente, y la liquidación de los ejemplares en librerías de viejo, lo volvió difícil de encontrar e hizo crecer su leyenda. Se reeditó sólo en 1964, en una espléndida presentación, en la colección L’Age d’or de Flammarion, dirigida por Henri Parissot, autor del bello texto de la contratapa.*

Ya antes, pese a su condición a medias secreta, el libro había hecho su camino entre conocedores. Entre otras, hubo una traducción al inglés, de Paul Bowles, que se publicó parcialmente en la revista View en 1944. Y antes, en 1942, la editorial Bompiani de Milán publicó la traducción al italiano, hecha por el mismo de Chirico (excepcionalmente, en una traducción hecha por el mismo autor bilingüe, ésta no incorpora cambio alguno, y es de una meticulosa fidelidad palabra por palabra).

El movimiento surrealista, seminal como fue en las artes del siglo, no dejó un legado literario muy destacado en el campo de la narrativa. De los libros de Breton, sólo Nadja ha sobrevivido, más admirado que leído. Las novelas de Aragon subsisten como documento de época; los encantadores relatos de Benjamin Peret, como ejercicios de escritura automática. Más tardíamente, algunos cuentos de Leonora Carrington, de Jean Ferry, de Mandiargues. Hebdómeros es incomparable en su aliento y belleza. Hoy tiene toda la inquietante extrañeza que tuvo en el primer momento, una experiencia de lectura que desafía la atención, entre la alucinación y la amnesia, modelo de libertad, de rara elegancia, de triunfo donde casi todos fracasan: en el uso literario del material onírico (tal vez porque aquí los sueños pasan a través de la imagen creada por una vigilante conciencia pictórica). Página tras página vemos pasar como en un cine sin reglas paisajes transitados por guerreros antiguos, interiores burgueses, cacerías, naufragios, cafés de artistas y poetas, espacios y tiempos desplazándose unos en otros mediante la simple magia de una escritura límpida. No obstante la radical linealidad, puramente sucesiva, de la narración, uno de sus más finos lectores y traductores, el poeta John Ashbery, ha querido ver un centro en la escena del regreso del hijo pródigo, que en efecto es una de las más elaboradas. Antes que él, estudiosos de su obra y biógrafos habían visto en la pintura de Chirico la sombra permanente del padre, un ingeniero ferroviario que murió cuando el artista tenía dieciséis años. En sus cuadros los trenes que atraviesan ciudades dormidas, y las estatuas monumentales de un hombre de espaldas, con un maletín, serían señales de su ausencia, lo mismo que el vacío humano de sus calles y plazas. En la novela, una alusión clave está en el episodio del filósofo Lyphonius.

Pintura escrita, cuento de fantasmas, novela infinita, máquina sobrehumana de narrar… El mérito final de Hebdómeros consiste quizás en poner en escena el misterio de la enigmática ocupación del tiempo que es la lectura.

* Lo traducimos aquí, como testimonio del sesgo de lectura de época: “Hebdómeros, es el fantasma pacífico, el espectro luminoso de Giorgio de Chirico: Dante y Virgilio en una sola persona. Consuma un periplo completo a través del mundo creado por este pintor, el más inspirado que haya producido la primera mitad del siglo XX. Así como las pinturas de Chirico exigen ser leídas, este libro exige que se lo ‘mire’ como se mira un cuadro. Y entonces, de estas páginas compactas como sedimentos graníticos, se siente subir el aliento vasto, el calor fecundo, no de esa poesía estéril e histérica que se arrastra por los tugurios literarios, sino de la Poesía-Madre, generadora de los dioses, cuyas formas plenas y magníficas se despliegan sobre el universo como una inefable orografía. Hebdómeros es el Atlas más exacto de las corrientes del misterio que se haya trazado para uso de los raros y audaces exploradores guiados por la ‘otra’ curiosidad”.